《企业实施竞业限制合规指引》到底说了什么?

按语:

这是一部非常及时的针对企业竞业限制方面的合规指引,它积极回应竞业限制实施在实践中的乱象,既劝诫企业合规,又安抚职工焦虑,对于构建和谐的劳资关系提供了有力的支撑。

2025年9月4日,人社部办公厅发布《企业实施竞业限制合规指引》(以下简称“合规指引”),该文件是为指导企业规范竞业限制的实施,其中包含不少创新性、倡导性的内容,有利于约束竞业限制无序发展,促进人才良性流动。下面,我们从几个方面对该指引予以解读。

一.该合规指引具有法律强制力吗?

人社部办公厅在印发合规指引的通知中提到:“为引导企业依法合规实施竞业限制,根据劳动合同法等法律法规,结合实践情况,我部组织编写了《企业实施竞业限制合规指引》,现印发给你们,供指导企业参考。”

由此可知,合规指引的目的是印发给各地劳动行政部门,用来指导企业实施竞业限制的参考性文件,而非人社部制定的部委规章,不属于行政法规的范畴,不具有广义理解的法律强制效力。劳动行政部门不能据此进行劳动裁决、人民法院也不能据此作为法律依据进行判决,诸位不能理解为“法律适用错误”,因为它不是“法律意义”上的裁判依据。

但不能据此否定该指引在企业竞业限制合规方面的指引价值,它是一份行政机关内部倡议性、前瞻性的文件,对推动立法、指导执法、鼓励守法具有一定指引作用,外部的法律从业者或劳动关系参与方应当理性看待,积极面对和予以实践。

二.合规指引有哪些新性规定?

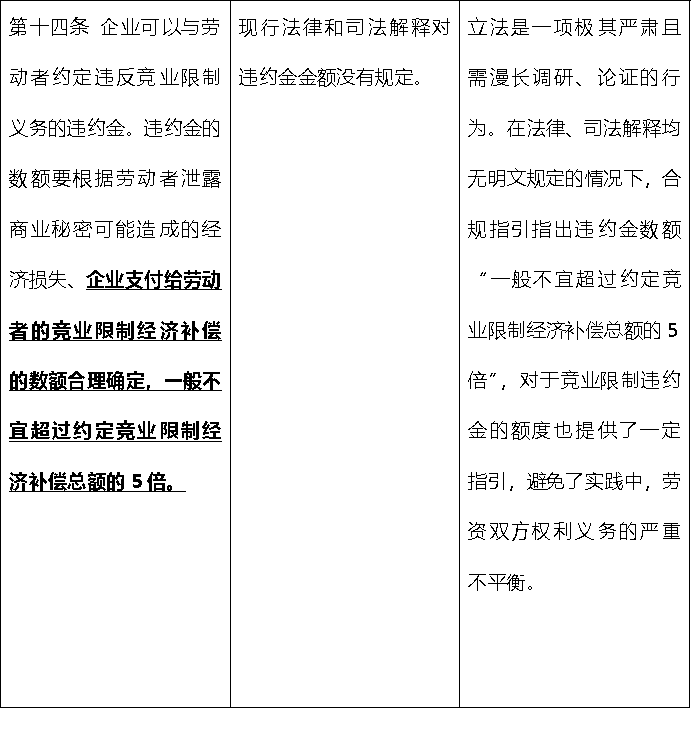

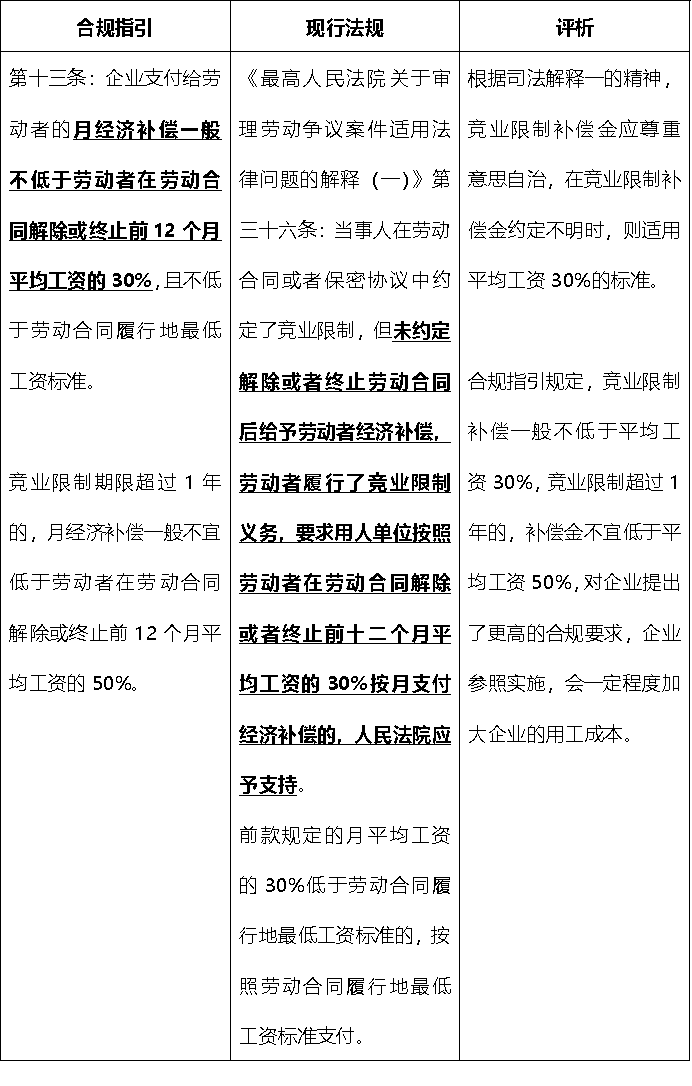

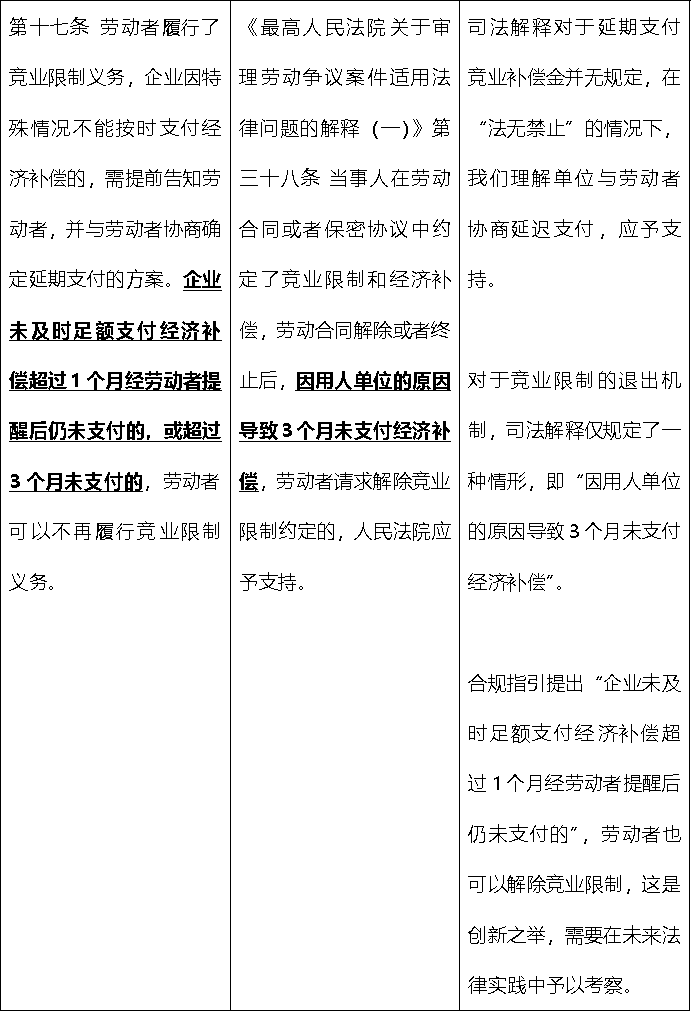

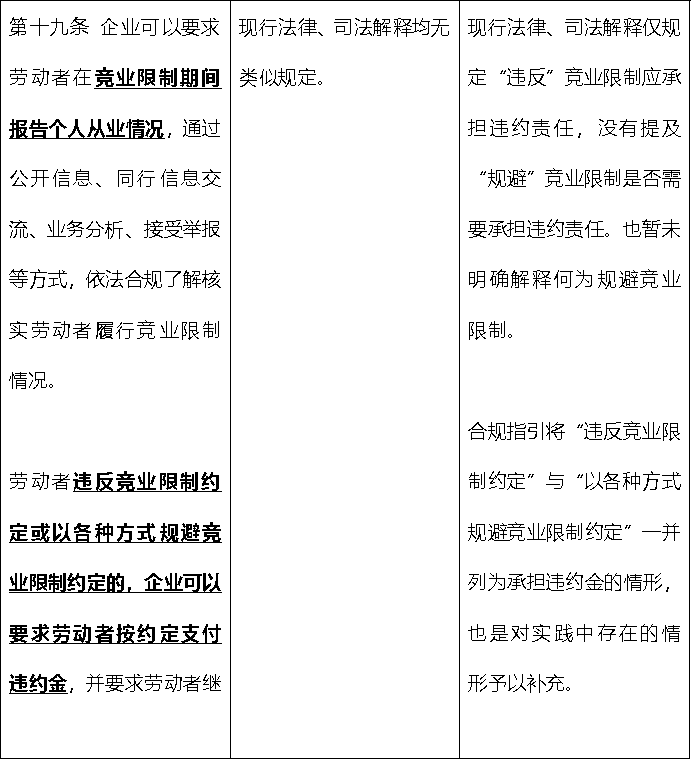

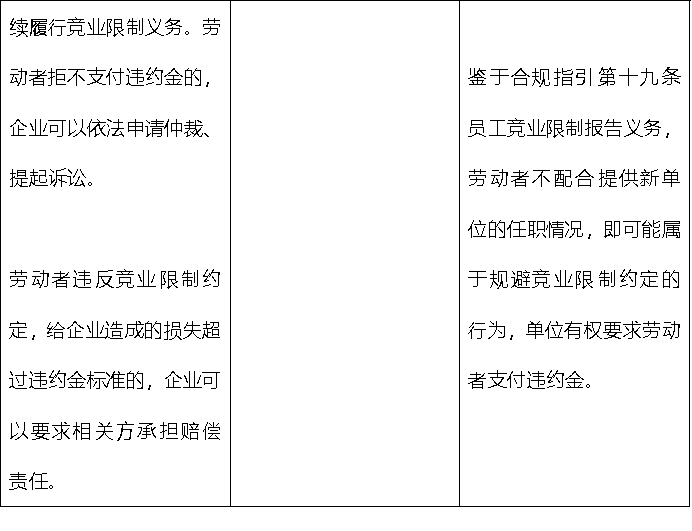

新性规定是指与现行法律、司法解释存在明显不一致,或新创设的内容。这些规定因与现行法律存在差异,不具有强制力,但实践中我们也需要予以重视。为便于对比理解,通过以下表格方式展示。

三.合规指引引起的其他思考

该合规指引除了比现行法规更细化的措施外,还在构建理想化劳资关系方面提出了一些指引,例如:

1、合规指引与“竞业限制”

合规指引第五条规定,“实施竞业限制,企业需先确认拥有商业秘密的内容和范畴”。合规指引第六条规定,“企业应应遵循必要、合理原则实施竞业限制;确定实施竞业限制的,应开展必要性评估,不得将未知悉或未接触企业商业秘密的劳动者纳入竞业限制范围”。合规指引第八条规定,“企业可以在依法制定的规章制度中对劳动者履行保密义务、保密制度、保密措施和竞业限制的实施原则、涉及岗位、限制从业范围、经济补偿标准等作出一般性规定,但不得以规章制度替代竞业限制约定。且企业应适时对保密制度及其实施进行评估完善”等。

上述内容规定地十分正确,如何保障有效落实则需要一个更具体、具有可操作性的方案。比如,评估竞业的必要性,定义一个企业的商业秘密的内容和范畴,搭建保密系统和保密措施,特别是小微企业,如果对商业秘密没有采取有效的保密措施,是否就不能和员工约定竞业限制协议?这些问题都需要进一步思考和提出解决方案。

2、合规指引与“商业秘密”

第四条定义了“商业秘密”的含义和范围,希望理清竞业限制保护法益的内涵,进而为竞业限制的“谦抑性”做铺垫。但如果竞业限制纠纷将审查商业秘密的范围作为源头,将对企业管理者提出更高的管理要求。商业秘密案件审理复杂程度远超一般劳动争议,且商业秘密的认定鉴定属知识产权领域,涉及一定专业知识,对劳动仲裁员、劳动法庭法官都具有挑战。

3、合规指引如何落地

该合规指引属于“参考性文件”,不具有强制性,面对现实中纷繁复杂的劳资关系,如何有效平衡企业用工和员工择业权的关系,则是一项现实艰巨的工作,笔者从自己学习到的一个劳动法案例给出自己的一些思考。

笔者曾参加上海市高级人民法院的一次培训,主讲者提出一个疑问:在计算解除劳动合同经济补偿金的时候,如果劳动者前12个月中有3个月请了事假、3个月请了病假,导致其平均工资严重“缩水”,请问作为裁判者,是否应该主动刨除这几个“不正常”月份的工资,只按照正常出勤的月份来计算平均工资呢?

主讲者认为,不应刨除,应实事求是地计算解除劳动合同前12个月的平均工资。理由是立法是一项极其严肃的工作,作为裁判者应充分相信,立法者在立法论证之时已经充分考虑到劳动者在解除劳动合同前存在工资收入波动的情况,所以才将计算平均工资的范围规定为12个月,否则为什么不按照离职前1个月?离职前6个月,或者离职前24个月?所以,简言之,法律如何规定,裁判者就如何判决。

笔者也希望各位同仁能积极面对新指引对我们在企业劳资合规工作的指引价值,同时又能深入思考各项法律法规、参考性文件对在企业合规管理中的不同位阶和价值,在处理劳资纠纷的时候,既能做到法律层面的公平,又能展现法律人的温度。