否定间接故意的新视角

摘要

间接故意认定的常见逻辑误区主要体现在重视认知要素、轻视意志要素,错误以认识要素判定代替意志要素判定,错误将注意义务违反等同于间接故意责任。需要审慎区分间接故意与过于自信在认识要素相似性掩饰下的不同之处,需要重视对待间接故意与疏忽大意在认识要素迥异性掩饰下的相同之处。应在认识要素之外对意志要素作单独判断。当犯罪目的欠缺或者特定犯罪动机缺失时,均排除间接故意的成立。

关键词

间接故意 应当知道 放任 过失 犯罪目的 犯罪动机

间接故意的概念相对抽象,理论上争议观点也较多,直接导致在个案判断上往往存在诸多模糊不清的地方,如间接故意的可能性认识判断、放任态度如何判定、与过失如何区分等等。没有系统的逻辑思维模型,一味着眼于个案繁多的证据细节进而纠缠不清,不仅无助于案件的判定,反而容易陷入经验主义的逻辑误区。

01 间接故意认定的常见逻辑误区

间接故意认定的常见逻辑误区主要体现在认知要素与意志要素的关系处理,以及主观归责依据的错位。

1.重视认识要素,轻视意志要素。一般情况下,认识要素判断的逻辑顺序一般优先于意志要素判断。这本身符合判断规则和逻辑习惯。正因为认识要素判断靠前,往往导致认识要素成为了个案主观要件判断的重点,进而成为事实查明和证据搜集的聚焦。这就容易形成侧重点轻重不一的案件基本证据和事实,而过多的证据和事实堆积在这个认识要素上,似乎比较丰富地论证了认识要素的具备,但同时也容易造成对意志要素的忽视。换言之,并非没有关注这个意志内容,而是没有详实查证,更无必要的谨慎逻辑演绎推理。因为意志要素本身难以证明,也很难找到直接对应的客观事实和证据材料,故而实操上一般通过过度强化认识要素的举证和判断,有意无意地忽视意志要素的证明和论证。

2.认识要素判定不能代替意志要素判定。间接故意的认识要素是一种可能性认识,而意志要素是一种放任。一般通过言词证据和事实的反常细节来锁定行为人的主观认识内容,进而根据经验主义对行为人的可能性认识作出较为简单的推理。有了所谓的可能性认识,通常不会过多考虑放任的判断,而是更容易不假思索地认为可能性认识基本上可以直接推导出放任的意志内容。逻辑上,虽然意志要素需要独立的判断,但在逻辑判断习惯上却存在被认知要素替代、覆盖,甚至于一体化判断的问题。通常来说,行为人对危害结果有了可能性认识,再继续实施行为时,一般会被误解为对危害结果持有放任态度。这种思维惯性的底层是对意志要素独立性判断的否定,是错误地将认识要素判断代替意志要素的判断。

3.注意义务违反不完全等于间接故意责任。注意义务是指个人或组织在特定情境下依据一定的规则或者习惯所负有的责任,包括预见义务和避免义务。所谓的注意义务违反是指没有恰当履行预见义务和避免义务。实操中存在一种错误的认定逻辑现象,即注意义务违反等于间接故意过错责任。

间接故意作为主观归责形式之一,在认识要素判断上很多情况下依赖于法律推定,即所谓的“应当知道”。而应当知道的前提是行为人具有知道的义务,姑且等同于所谓的注意义务。逻辑反向演绎一下,注意义务的违反,便通常被解读为没有尽到应有的注意义务,则得出构成应当知道的结论,进而认定具备间接故意的认识要素,再进一步通过忽略意志要素的独立性判断,得出间接故意成立。

这种逻辑推理似乎比较符合经验主义的判断规则,情感上也非常受用,实则是一种潜意识的有罪推定。其中,最为关键的环节是,注意义务违反并不完全等同于应当知道,注意义务违反也完全有可能导致“应当预见而没有预见”。也即是说,在事实层面上,注意义务违反既可能产生可能性认识,也可能产生没有预见的情况。可能性认识是事实基础,而应当知道是基于这个事实基础之上的规范性评价。那么,从对应的规范评价角度来说,既可以是故意中的“应当知道而不知道”,也可以是过失中的“应当预见而没有预见”。注意义务违反只有在行为人针对危害结果具有可能性认识的情况下,才有可能推导出应当知道。离开可能性认识的事实基础,由注意义务违反这个规范评价直接推导出另一个规范评价(应当知道),是不周全的。这本质上是一种“空泛”的逻辑演绎,并非完全错误,但是会产生偶尔“失真”的逻辑遗漏。

02 间接故意的实操认定难点

直接故意与间接故意由于认识要素和意志要素的区别相对比较大,故而较为容易区分,难点在于间接故意与过失的区别。尽管在责任类型上分属于故意与过失,貌似很容易区分,但不管理论上,还是实践中,均难以准确区分。

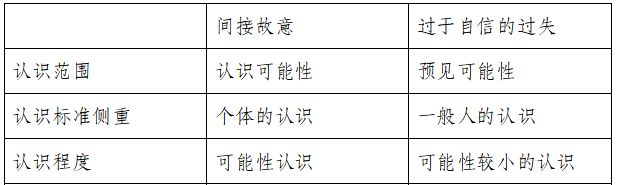

1.需要审慎区分间接故意与过于自信在认识要素相似性掩饰下的不同之处。间接故意需要行为人对结果具有认识可能性以及可能性的认识,而过于自信在认识要素上也表现为行为人对结果具有预见可能性以及已经预见结果发生的可能性。从字面意思上,两者的认识内容似乎差距不大。但是,再进一步解构其认识模式,则会发现间接故意的认识内容包括认识可能性[1]与可能性认识[2],而过于自信的过失的认识内容是预见可能性与可能性较小的认识。

从认识范围上看,间接故意是个体本身的认识,是对包括但不限于危害结果发生可能性的认识,也包括行为事实其他方面的认识;而过于自信的认识其实仅仅针对危害结果发生可能性的认识。

从认识标准上看,间接故意的认识侧重于行为人个体的认识能力和水平,而过于自信预见的认定标准并非完全依靠个体的认识能力,更倾向于一般人的认识能力和水平。

从认识程度上看,间接故意是行为人针对危害行为与后果的可能性认识,至于认识可能性的大小,均包含于间接故意行为人的认识范畴。行为人的放任态度决定了对危害性行为与结果发生与否的各种容忍度。而过于自信的预见可能性在程度上区别于间接故意的认识可能性,预见可以不严谨地简化为认识的初始阶段或者形态,即预见可能性是认识可能性的初级形态,并未发展为较为成熟的盖然性认识。否则,盖然性的认识程度会导致与否定的意志要素产生直接的冲突,不符合过于自信的逻辑构造。因此,过于自信的认识程度只能较为初始的结果发生可能性较小的认识状态。

在以上这三个层面上,间接故意与过于自信是有部分重合的成分,虽然可以部分解决间接故意与过于自信的过失区分问题,但是很难做到总是有效。

2.需要重视对待间接故意与疏忽大意在认识要素迥异性掩饰下的相同之处。一般来说,间接故意与疏忽大意的区分不存在争议,认识要素在是否预见(认识)上有着显著区别。但是,实操上恰恰是因为区别太明显了,而忽略二者的相同之处。因为过于强调区别,便容易导致本应属于疏忽大意的范畴被悄然不知觉中挪到了间接故意的领域。这其中的问题出在应当预见与已经存在可能性认识的认定关系上。

实操中的逻辑推理一般这样的。注意义务违反直接推导出应当知道,进而快速进入间接故意的范畴进行判断。换言之,只要违反注意义务就想当然地得出“应当知道”的结论。注意义务的来源有法律规定、行业规定、职业习惯等诸多方面,这就导致行为人有根据这些规则履行注意义务的责任。行为人没有很好地尽到注意义务,容易被认定为应当知道可能发生的危害性行为和后果,得出应当知道的结论。

实际上,注意义务违反也可能构成“应当预见而没有预见”。行为人没有恰当履行自己的预见义务,致使本该预见而没有预见,这种情况自然是存在的。注意义务违反与应当知道划等号,无疑直接否定了应当预见而没有预见成立的可能性。如果以注意义务违反为逻辑起点,显然不能完全忽略疏忽大意成立的可能性,而径直得出间接故意的结论。

03 间接故意实操认定的新视角

间接故意的认定模糊性以及与过失的界限不清,主要原因在于认识要素与意志要素评价体系和评价机制的混乱。准确认定间接故意的方法重点在于理顺认识要素与意志要素的评价关系和评价逻辑。

1.在认识要素之外需要对意志要素单独判断。在应然层面上,从故意这个罪过的基本构造来看,认识要素和意志要素是并行且独立存在的两个不同要素。意志要素所反映的行为人主观方面内容是与认识要素完全不同的。这就是说,意志要素与认识要素是不同的判断标准和依据,需要相对独立判断的。不能依照认识要素的判断代替意志要素的判断。在具体的证据和事实上,认识要素和意志要素所对应的事实和证据,部分存在重合,但也会有相应的侧重点。能够判断认识要素的证据和事实,有时候会成为判断意志要素的基础事实,但并不能完全替代。

实然层面上,避免认识要素判断代替意志要素判断的最为直接的办法是对意志要素进行单独判断。意志要素在认识要素之后的判断,是不可替代的,不可以混为一体化评价的。在认识要素评价之后,必须对意志要素有单独重新的评价过程。当行为人对危害性行为与后果存在可能性认识的判断完成之后,这时候应该强化开启针对行为人对行为危害性结果或者危险持有态度的新的评价。有了可能性认识,并不一定就对危险或者危害结果持有放任的态度,也可能是否定或者肯定的态度。当然,这里重点要考察的是否定的态度,以区别故意与过失。

2.犯罪目的欠缺能够否定间接故意的成立。犯罪目的是行为人的最终追求,是意志要素在主观方面的具象化。犯罪目的在间接故意的意志要素判断上本应发挥重大作用,之所以没有产生足够的重视,一个重要原因在于传统刑法观点认为犯罪目的只存在于直接故意,而不存在间接故意。事实上,无论是从刑法基本规范角度,还是从犯罪构成事实角度来看,间接故意也同样具有犯罪目的。刑法规范并没有否定间接故意存在犯罪目的,而针对结果的放任态度与犯罪目的完全可以并存的心理现象,且放任与犯罪目的也存在主观的心理关系。

通常来说,当没有充分证据证实存在犯罪目的时,能够排除直接故意,至于是否能够排除间接故意,可能会存在争议。细细推敲之,持有否定观点的逻辑前提可能还是因为潜意识里认为间接故意不存在犯罪目的。肯定观点则坚定地认为意志要素的内容是犯罪目的的另一侧面。即,不管是希望,还是放任,其实都是基于犯罪目的客观化(危害)的心理态度。因此,如果不存在犯罪目的,当然就不存在犯罪目的的客观化,那么也自然不存在与之对应的心理态度(希望或者放任)。对这个逻辑反推的结论是,没有犯罪目的,即没有希望和放任,最多是否定态度,甚至是无意志状态。从这个角度来看,犯罪目的是故意犯罪的心理支撑,没有犯罪目的,不存在犯罪故意,也自然可以否定间接故意,从而区分间接故意与过失。

3.特定犯罪动机能够否定间接故意的成立。之所以不重视犯罪动机的认定和作用,在于犯罪发生本身具有复杂的内因和外因,难以考察和琢磨。这是从犯罪现象发生角度的理解。而换个角度,从犯罪认定角度来看,犯罪动机是事后对犯罪行为起因的界定,依据经验法则和逻辑规范也能够相对准确界定犯罪动机。比如财产犯罪的动机一般就是牟利。那么,针对特定的犯罪动机来说,对罪过形态的认定具有一定的排除价值。如果不存在牟利的动机,那么财产犯罪一般难以成立。在一些经济犯罪中,牟利也是必要而特定的犯罪动机,也自然是相对容易考察和认定的。如果不存在特定的经济利益诉求,也可以排除直接故意和间接故意。

脚注:

[1].认识可能性指行为人具备认识危害结果发生的客观条件(如认知能力、信息获取渠道)。

[2].可能性认识是相对于必然性认识而言的,认识到危害行为及结果可能会发生。