ABS纠纷化解视角观察(一)——从《信托法》视角看管理人责任边界

2024年3月全国两会期间,原最高人民法院民事审判第二庭庭长、现最高人民法院副院长高晓力法官在接受媒体采访时提及,最高人民法院将制定关于资产支持证券纠纷的裁判规则,就司法实践中面临的一些现实难题予以规制。[1]

资产支持证券(包括信贷资产支持证券、企业资产支持专项计划、保险资产支持计划、非金融企业资产支持票据等资产支持证券,基于不同产品的交易结构存在共性特征,以下统称“ABS”)作为一种低成本融资工具,将当下难以变现的资产打包作为基础资产,以基础资产未来所产生的现金流作为偿付支持,并通过复杂的结构化融资安排,将原本流动性较差的资产转化为可自由流通的证券,以实现企业的融资目的。其中,投资人、原始权益人、管理人、各方中介机构等主体,涉及基础资产的筛选、评估、转让、管理等多个环节,形成了错综复杂的法律关系,因此自ABS交易架构诞生以来,关于其法律适用及责任认定一直存在争议。

目前,尽管相关司法解释、规范性文件尚未出台,但实践中大量围绕ABS引发的纠纷仍有待解决,对此,德禾翰通金融证券纠纷业务委员会结合实务经验,推出《ABS纠纷化解视角观察》系列文章,从《信托法》与《证券法》的不同视角,探索ABS的纠纷化解路径。

本文为《ABS纠纷化解视角观察》系列文章的第一篇,将与大家探讨《信托法》视角下的管理人责任认定。

01.ABS适用《信托法》的原理探究

1. 法律层面暂未明确ABS是否适用《信托法》

关于ABS是否适用《信托法》,现有法律规范的条文中并未给出明确的结论。

原中国银行业监督管理委员会、中国人民银行于2005年发布的《信贷资产证券化试点管理办法》第二条规定:“在中国境内,银行业金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构,由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券,以该财产所产生的现金支付资产支持证券收益的结构性融资活动,适用本办法。受托机构应当依照本办法和信托合同约定,分别委托贷款服务机构、资金保管机构、证券登记托管机构及其他为证券化交易提供服务的机构履行相应职责。受托机构以信托财产为限向投资机构承担支付资产支持证券收益的义务。”

该规范性文件虽然将资产支持证券认定为信托法律关系,但其仅适用于银行业金融机构发行的信贷资产支持证券,适用范围过窄。

最高人民法院《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称“《九民纪要》”)第88条指出:“根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定,其他金融机构开展的资产管理业务构成信托关系的,当事人之间的纠纷适用信托法及其他有关规定处理。”

但ABS明确不属于《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的资产管理业务,因此援引《九民纪要》直接论证ABS适用信托法律关系亦没有任何依据。

2. ABS适用《信托法》存在充足法理依据

我国《信托法》对于“信托”的定义是:“委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。”

在传统的集合资金信托中,投资人作为委托人,将资金直接委托至信托公司等金融机构设立信托计划,此时的信托财产系投资人的资金,融资方仅为信托计划的投资对象,并不直接介入信托计划内部架构,这一模式为典型的“资金信托”。

但在ABS的常见架构中,原始权益人作为融资方,通常扮演着交易发起人的角色——由原始权益人委托管理人搭建起一个SPV,并将特定资产打包装入SPV之中。此时的SPV正是一种自益信托的形式,由原始权益人作为委托人及受益人,管理人则扮演受托人的角色。

而后,由于信托受益权可以进行分割、转让,SPV作为证券化的载体被拆分为标准化证券后发行至多个投资人手中,投资人认购ABS的过程,也正是从原始权益人处承接信托受益权的过程,自益信托变为他益信托,作为交易对价的认购资金则转移至原始权益人手中。

此时的信托财产系被打包装入SPV中的基础资产,受托人通过对基础资产的管理,实现收益进而满足投资人即信托受益人的投资目的,因此ABS的模式可以视为“资产信托”。

02.《信托法》视角下的管理人信义义务

信义义务是信托法律关系中受托人的核心义务,鉴于受托人在管理事务中拥有广泛的裁量权,为防止其滥用权力,需要施加信义义务以限制裁量权的行使。ABS架构中,管理人受托管理基础资产亦应当承担《信托法》下的信义义务。

1. 信义义务之法律性质

通说认为,信义义务包括忠实义务和注意义务。忠实义务是受托人的消极义务,要求受托人忠于受托目的和受益人的利益,不得从事存在利益冲突的行为;注意义务则是受托人的积极义务,强调受托人需以专业能力谨慎管理信托财产,努力实现受托目的和提升受益人利益。

《信托法》下的信义义务并不局限为一种合同义务,但通常又是需要建立在合同关系的基础上。首先,在ABS架构中,投资人通过与管理人签署认购文件,承接信托受益人的身份,投资人与管理人之间自然形成合同法律关系,管理人的行为受到合同条款的约束;其次,由于商业行为的复杂性和信义义务的抽象性,合同条款无法详尽列举各方权利义务,更无法通过预先判断为管理人建立起一套精准的行为准则,因此信义义务更是一种法定义务,且当我们在强调信义义务是一种法定义务的时候,其内涵不仅仅是指该义务由法律作出规定,而更重要的是指通过司法的干预对受托人滥用裁量权的行为进行限制。[2]

《九民纪要》在论述营业信托纠纷案件时指出:“在主动管理信托纠纷案件中,应当重点审查受托人在‘受人之托,忠人之事’的财产管理过程中,是否恪尽职守,履行了谨慎、有效管理等法定或者约定义务。”亦是认可信义义务兼具法定义务与约定义务之特质。

基于此,当我们在信托法律关系下,判断管理人是否违反信义义务时,至少应当结合合同条款约定、相关法律及规范性文件中的规定、司法层面的原则性判断及自由裁量权等方面予以综合考量。

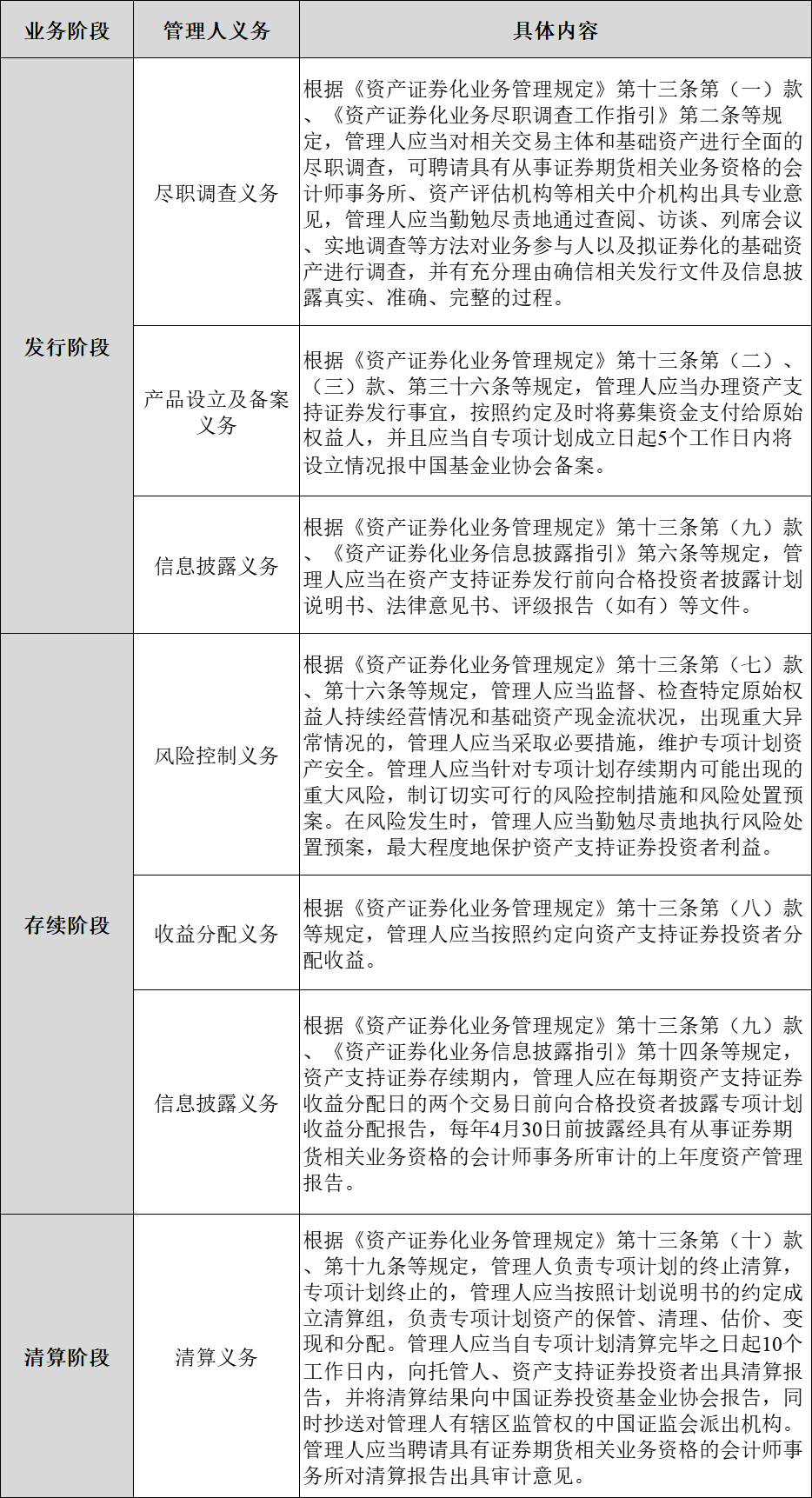

2. 信义义务在ABS架构下的具象化

如前所述,信义义务的认定应当结合多方因素进行考量,但合同约定及司法层面的自由裁量需要结合个案判断。对于ABS架构下信义义务的具象化,可从证监会针对“企业资产证券化业务”制定的《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》(下称“《资产证券化业务管理规定》”)、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》(下称“《资产证券化业务信息披露指引》”)、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务尽职调查工作指引》(下称“《资产证券化业务尽职调查工作指引》”)等规范性文件中初步梳理如下。

03.从N银行诉H证券公司案看管理人责任认定

在由北京市第二中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审的N银行诉H证券公司合同纠纷案中[3],针对案涉的X资产支持证券专项计划,投资人N银行起诉管理人H证券公司要求其承担违约责任。由于该案起诉于2020年,ABS作为信托法律关系尚未在司法实践中获得广泛认可,故该案系以合同纠纷作为案由,而非营业信托纠纷;但在该案审理过程中,法院并未仅仅拘泥于合同条款,而是结合信义义务的基本逻辑综合认定管理人的义务与责任,颇具借鉴意义。

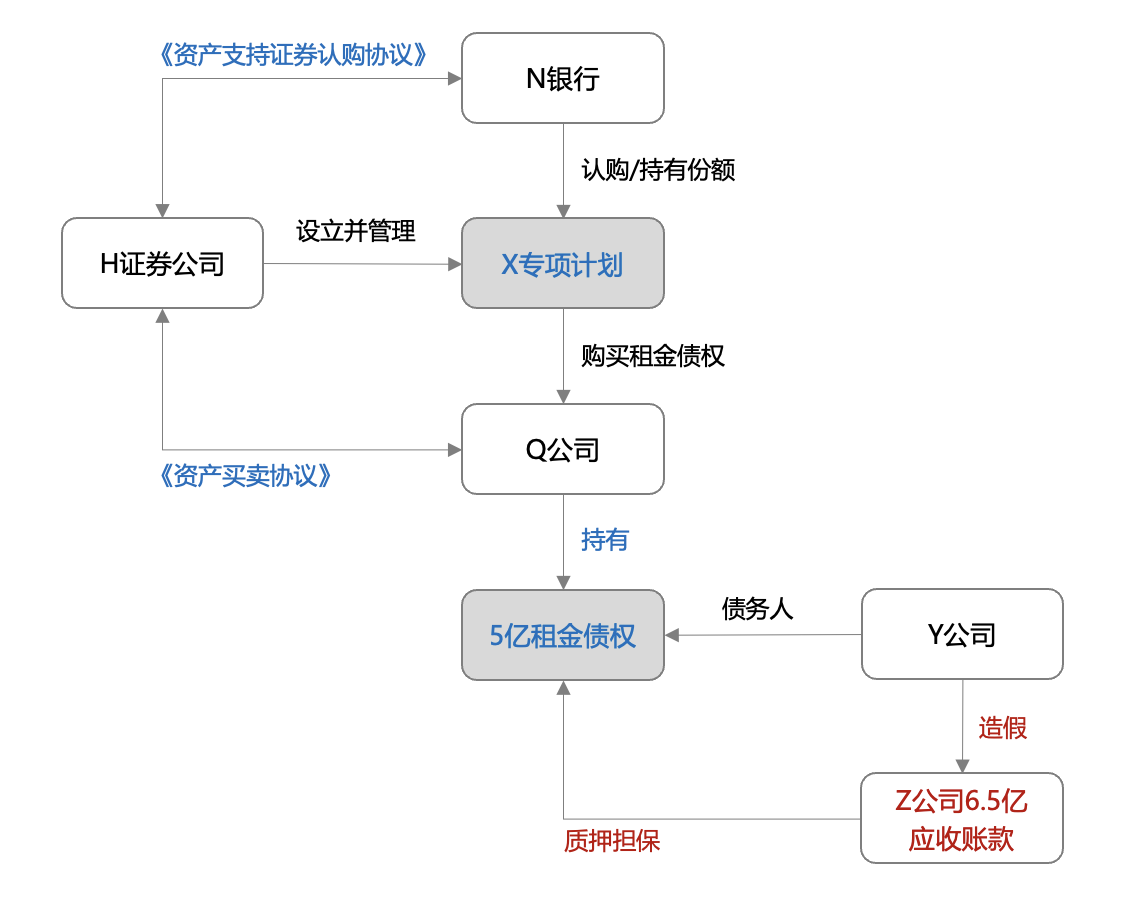

1. 基本案情

该案中,作为原始权益人的Q公司,与作为管理人的H证券公司签署《资产买卖协议》,约定H证券公司通过设立X资产支持证券专项计划募集5亿元(人民币,下同)资金购买Q公司持有的未收租金债权作为基础资产,该资产对应单一承租人Y公司的售后回租合同,合同本金5亿元,年利率8.5%,Y公司以其对下游国企Z公司的6.5亿元应收账款为租金债权提供质押担保。这一交易架构中,应收账款质押作为核心增信措施,其底层逻辑为Y公司对Z公司的稳定供销关系,且Z公司为大型国有企业。N银行与H证券公司签署《资产支持证券认购协议》,认购其中1亿元优先级证券,年预期收益率6.3%。

其后,X专项计划存续期间触发提前终止事件,并公告违约。后经查证,用以提供质押担保的Y公司针对Z公司的6.5亿元应收账款涉嫌造假。

N银行因其持有的份额无法兑付,遂将H证券公司起诉至法院,主张其违反《资产支持证券认购协议》等发行文件,并要求其承担违约责任。

2. 信息披露义务层面的责任认定

该案中,Y公司法定代表人通过伪造Z公司证照、印章等方式,虚构出Y公司针对Z公司的6.5亿元应收账款,并以此作为5亿元租金债权的质押担保,为案涉的X专项计划提供增信。据此,法院认定H证券公司在ABS发行文件中所披露的应收账款信息不真实。

而信息披露不真实并不必然导致管理人违反信义义务,仍需进一步判断管理人在披露不真实信息的过程中是否存在过错,即从忠实义务角度而言,管理人是否未受到其他利益考量影响,进而隐瞒甚至故意伪造相关信息;从注意义务的角度而言,管理人针对其披露的信息是否进行了充分的尽职调查、是否有充分的理由确信该等信息的真实性。

3. 尽职调查义务层面的责任认定

根据《资产证券化业务尽职调查工作指引》第二条的规定,管理人的尽职调查工作是指其勤勉尽责地通过查阅、访谈、列席会议、实地调查等方法对业务参与人以及拟证券化的基础资产进行调查,并有充分理由确信相关发行文件及信息披露真实、准确、完整的过程。

该案中,应收账款在基础资产中有特殊的重要性,既是案资产支持证券持有人获取主要收益的最终资金来源,亦是基础资产即租金债权的唯一担保措施。因此,法院认为应收账款在该案基础资产中极其重要,应是管理人决定设立专项计划的主要考量因素,也是投资者作出投资决策的主要考虑因素。

法院认为,基于应收账款的重要性,管理人必须勤勉尽责地对应收账款及其质押进行充分调查,直至其有充足理由确信应收账款及其质押文件和信息真实、准确、完整。然而,该案中管理人H证券公司在对所谓Z公司的工作人员进行访谈的过程中,未核实接受访谈人员身份,尽职调查底稿访谈记录不完整,亦未直接核实应收账款对应合同文本的真实性,且H证券公司除访谈外未采用其他直接向Z公司调查的方法。

因此,法院认定H证券公司的尽职调查方法与调查事项即应收账款及其质押的重要性不相匹配,调查所得的信息不足以使H证券公司确信应收账款及其质押的真实性,进而认定H证券公司未对应收账款及其质押进行必要的尽职调查。

由此可见,人民法院在审理该案时并未拘泥于合同条款当中明确约定的权利义务,而是结合《资产证券化业务尽职调查工作指引》当中的规定,提出具体的尽职调查方法应当与调查事项的重要性相匹配,这恰恰是认为H证券公司作为受托人在履行尽职调查过程中具有一定的裁量权,但其裁量权的行使应当受到信义义务尤其是注意义务的约束。

4. 清算义务层面的责任认定

N银行提起该案诉讼时,X专项计划尚未清算完毕,H证券公司由此抗辩N银行的损失尚未形成,但法院认为,N银行损失的形成并不以X专项计划清算完成为前提,H证券公司因对N银行违约而引发的后续融资租赁合同纠纷诉讼和专项计划清算拖延的不利后果亦不应由N银行承担。

这一观点的合理性在于,X专项计划未能顺利清算是因为基础资产违约,而基础资产违约恰恰与H证券公司未能履行信义义务具有一定因果关系,因H证券公司的过错造成的损害后果不应当由N银行来承担。因此该案中,法院直接判决H证券公司向N银行承担赔偿责任,赔偿全部认购本金损失1亿元及相应收益损失,且H证券公司在履行完毕赔偿义务后,以实际赔偿金额为限,取得N银行在X专项计划清算中应受分配的相应金额资产的权利。

04.结语

围绕着ABS纠纷产生的法律适用与责任边界等争议,实操中仍有大量问题亟待探讨与解决。

在备受关注的全国首起ABS证券虚假案件——Y银行诉F资产管理公司等主体证券欺诈责任纠纷一案中,被告F资产管理公司提出抗辩认为,投资人与管理人之间应当适用信托法律关系而非证券法律关系,上海金融法院在其作出的一审判决中指出:“管理人通过证券化的方法,将原始权益人原先享有的对基础资产的受益权拆分为标准化、可转让的受益权份额,以证券的形式发行给投资者,客观上使得投资者获得受益权份额,投资者与管理人之间就基础资产的管理依然存在信托关系,这与管理人受托发行证券本质上并不矛盾。”[4]

上海金融法院这一观点实际上是认可ABS纠纷中投资人与管理人之间存在信托法律关系与证券法律关系的竞合,笔者对此深以为然。在存在竞合的情况下,不同法律关系的适用或将导致责任主体、各方权利义务的认定截然不同,《ABS纠纷化解视角观察》的第二篇,将继续与各位探讨《证券法》视角下的新问题,敬请关注。

脚注:

[1] 参见:中国经营网《专访最高法民二庭庭长高晓力:金融审判不仅要依法妥当解决纠纷,还要履行风险防范化解职责》。

[2] 参见:赵廉慧,《论信义义务的法律性质》,《北大法律评论》第21卷第1辑(总第40辑)第62-86页。

[3] 参见:北京市第二中级人民法院(2020)京02民初141号民事判决书、北京市高级人民法院(2021)京民终533号民事判决书。

[4] 参见:上海金融法院(2020)沪74民初1801号民事判决书。